在台灣的都市更新實務中,整合過程的複雜與高風險,讓參與各方都在尋求「效率」與「可控性」。然而,這種尋求效率的傾向,也帶來了某些實質影響。

隨著都更制度趨於成熟,社會上出現一種越來越常見的現象:「能畫出就畫出,不談了。」

雙方的現實考量,造就現場實況

▍實施者端的考量:減少談判成本,集中資源推動

對建商或實施者而言,長期整合與地主反覆協商,涉及高度人力與財務投入。

在缺乏強制工具、政策獎勵有限的情況下,實施者傾向將資源集中在「可能整合區域」,而非說服每一位地主。

當面對態度保留、不願簽約、或期望值過高的地主時,「繼續談」不再是常態,而是「直接劃出範圍,略過處理」成為新策略。

▍地主端的態度:資訊落差、不信任感高,不願參與

另一方面,部分地主因對都更程序不熟悉、對建商缺乏信任,或過去聽聞案例導致觀望心態濃厚,選擇不表態、不簽約、不回應。

這些態度,讓整合過程進入膠著,也讓實施者更有理由選擇避開「難解區塊」。

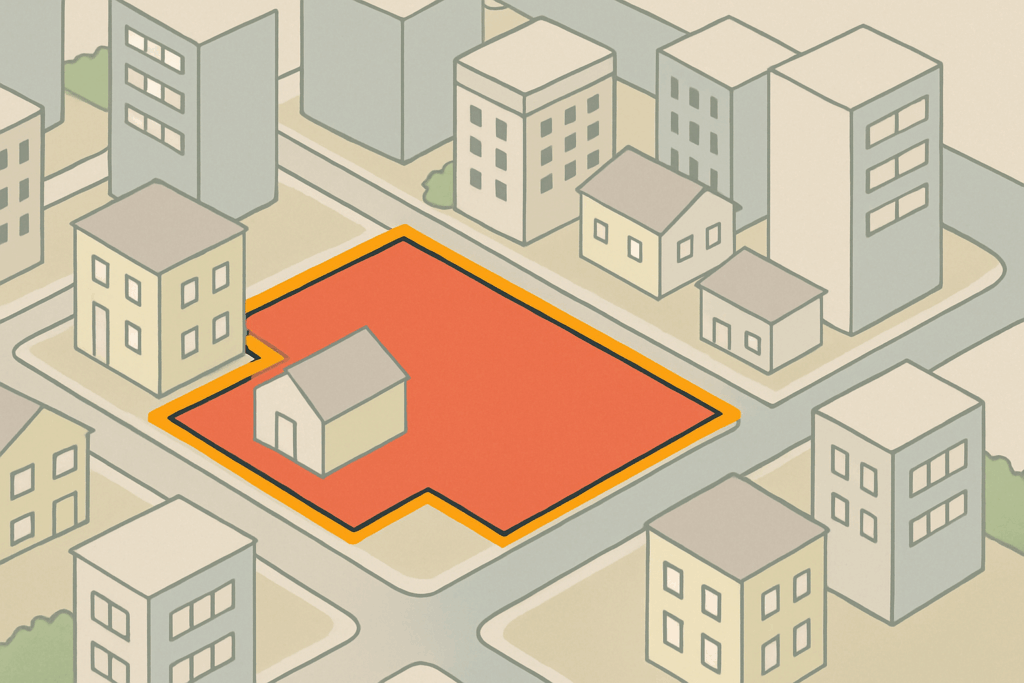

於是,我們看到這樣的圖面現象:

- 基地圖上,有地主尚未簽約的區塊,被標示為「未整合」、「保留區」、「待協調區」;

- 在設計配置圖中,這些區域被安置在邊角、後棟,甚至僅以最小面積保留;

- 若地主最終未同意參與,這些區塊可能最終被正式劃出,不納入更新範圍。

這不見得是「惡意排除」,更多時候是來自於雙方都選擇了不主動溝通。

圖面上的劃出,是都更邏輯的轉變

從強調共識的社區整合,到現今的效率導向操作,「不談了,就畫掉」成為實務上常見手法之一。

它揭示的不是某一方的錯誤,而是都更制度中參與門檻高、資源不對等、信任基礎薄弱的現況。

未來的都市更新要走得更穩、更遠,或許不僅仰賴圖面的配置技巧,更仰賴制度與溝通空間的重建。